Die Fritz-Winter-Stiftung gehört zu den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Im Schnitt alle drei Jahre generiert Kuratorin Anna Rühl aus den Beständen eine Ausstellung für die Pinakothek der Moderne in München. Dass das nicht langweilig wird, liegt an dem 1976 in Herrsching am Ammersee gestorbenen Künstler selbst. Sein Werk ist vielfältig und überspannt eine der interessantesten Epochen der deutschen Kunstgeschichte: Vom Bauhaus bis zur Nachkriegs-Abstraktion. Anna Rühl hat für ihre also Ausstellungen immer eine große Auswahl.

Fritz Winter - ein Süchtiger in jeder Hinsicht

"Er war besessen von einer Idee und ist morgens pünktlich in sein Atelier gegangen und hat den Tag über durchgemalt. Auf Fotos hat er immer einen Pinsel oder Spachtel, oder womit er gerade gearbeitet hat, oder eine Zigarette in der Hand. Also ein Süchtiger in jeder Hinsicht!", sagt Kuratorin Anna Rühl.

In der neuen Ausstellung der Pinakothek der Moderne konzentriert man sich auf das Frühwerk. Denn im März wird gleich nebenan die große Paul-Klee-Ausstellung eröffnet werden. Und Klee war mit Abstand Fritz Winters wichtigster Lehrer am Bauhaus und danach bis zu seinem Tod ein enger Freund. Winter, der vorher als Elektriker unter Tage gearbeitet hatte, stach unter den Bauhaus-Studierenden absolut heraus. "Kumpel, arbeitslos, Straßenkämpfer – so kam er zu uns. Von kleiner Statur schritt er kräftig aus. Man sieht ihn richtig die Treppe herunterkommen. Meines Wissens gehörte er keiner Werkstatt an. Klee-Schüler im Einzelgang. Gegen ihn waren wir alle Säuglinge". So schildert der Schweizer Architekten Hans Fischli seine Eindrücke vom Kommilitonen Fritz Winter.

Der Soldat Fritz Winter zeichnet ein Natur-Tagebuch

Fritz Winter durfte sich – versehen mit dem „entartet“-Stempel - weder Malutensilien kaufen noch Bilder ausstellen. Und dann setzt er sich am Abend noch in Uniform mit dem Zeichenblock hin und skizziert: Stilisierte Bäume, eine Brücke, eher keine Personen. "Also, was Winter da in den Kriegszeichnungen gemacht hat, ist, dass er wie in einem Tagebuch das verarbeitet hat, was an dem Tag passiert ist. Und viele davon hat er auch als Einzelzeichnungen oder Skizzenbücher per Post nach Hause geschickt an seine Lebensgefährtin, um zu berichten. Man muss die eigentlich lesen wie Feldpostbriefe. Da konnte er natürlich nicht von irgendwelchen Massakern oder Gräueln schreiben, das wäre ja wehrzersetzend gewesen" erklärt Anna Rühl. In den Kriegszeichnungen gebe es ganz wenige, wo mal ein toter Soldat, aber auch sehr abstrahiert, zu sehen sei. Wir sähen darin die Natur eigentlich im übertragenen Sinne für garantiert traumatisierende Erlebnisse.

Genesen und berühmt mit "Die Triebkräfte der Erde"

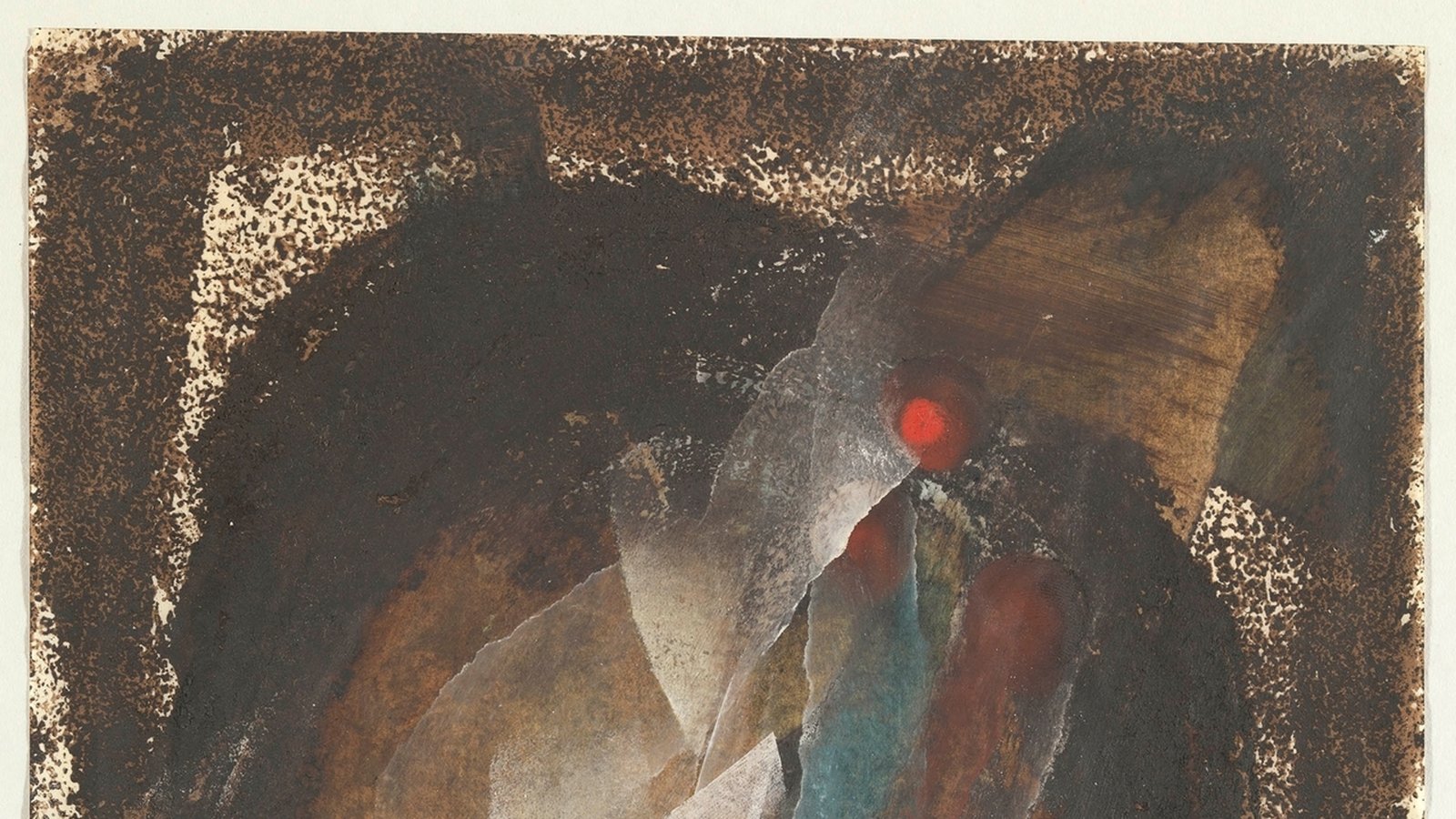

Verwundet kommt Fritz Winter 1944 zur Erholung nach Hause, an den Ammersee. Dort entsteht streng geheim der Zyklus, der ihn nach dem Krieg schlagartig berühmt machen sollte, und zwar noch bevor er 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war. Zwei Blätter der „Triebkräfte der Erde“ bilden den triumphalen Schlusspunkt der Ausstellung. Der Ex-Bergmann malt 1944 dunkle Erdschichten. Aber weil Frühling ist, sprießt es unterirdisch an vielen Stellen. Und von oben bricht bisweilen ein intensives Licht ins Dunkel. Anna Rühe beschreibt, wie die Triebkräfte der Erde entstanden sind: "Er hat Schreibmaschinenpapier verwendet. Also wir haben ganz lapidares Material, auf dem gearbeitet wird. Wo er in feinsten Schichten einen Bildaufbau aus dem Dunkel heraus betreibt. Und dann geht er in den Grundfarben meistens in dünnen Farbschichten darüber. Dann fällt von oben ein weißes helles Licht ein, ganz feine Lasuren, die sich überlagern – und die dieses ganze Verborgene im Dunkel zum Leben erwecken.

Der Künstler sollte mit seinen positiven Ahnungen von alternativen Triebkräften 1944 recht behalten: Nach dem Krieg gehörte er wie Rupprecht Geiger oder Willi Baumeister zur Künstlergruppe "Zen 49" und zu den wichtigen abstrakten Malern auf der ersten Documenta in Kassel. Aber das wäre dann schon wieder ein anderes Ausstellungsthema.

Fritz Winter: Die Ausstellung ist von 3. Februar bis 10 Juni in der Pinakothek der Moderne, München, zu sehen.