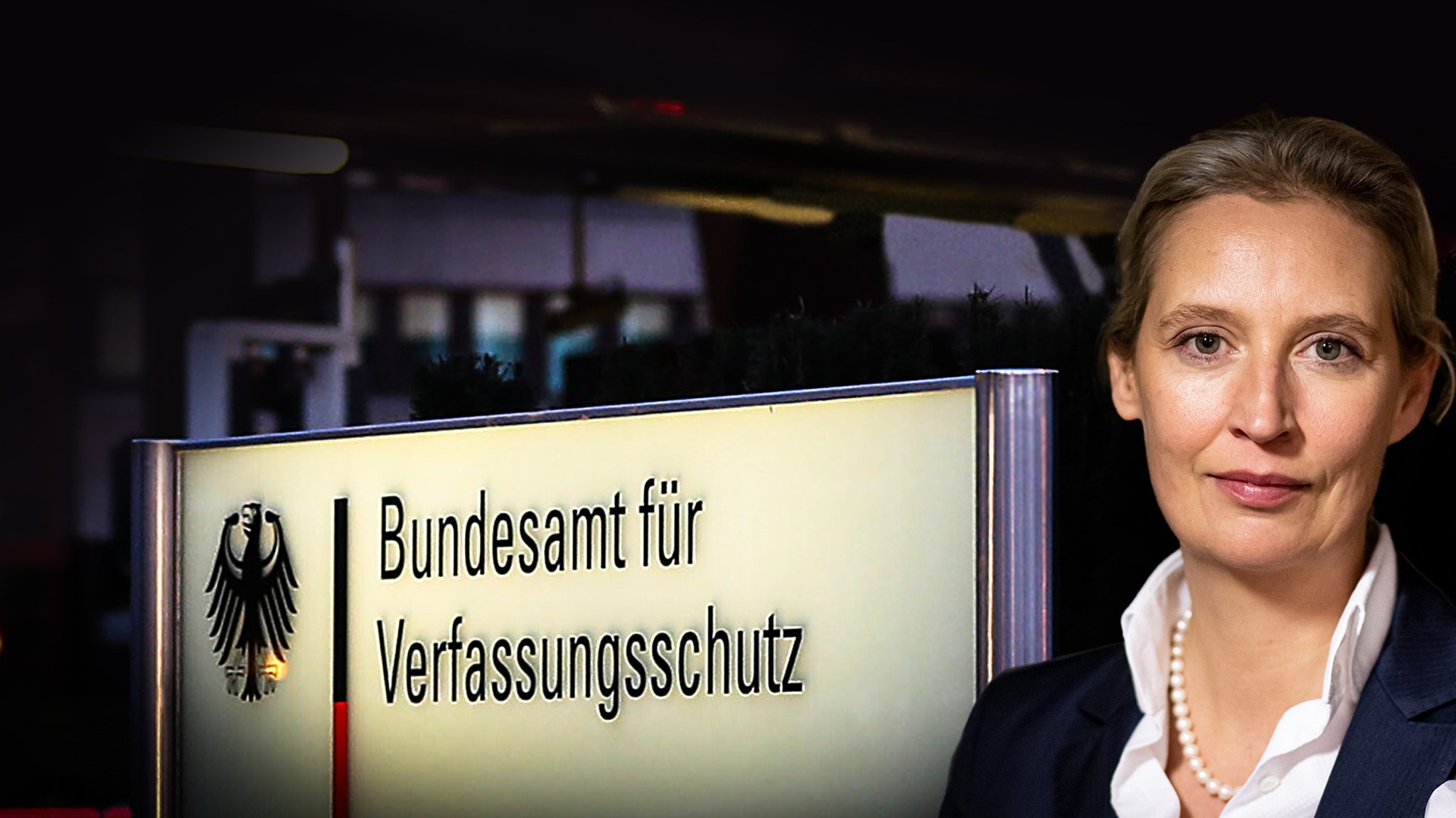

Für AfD-Co-Chefin Alice Weidel ist der Verfassungsschutz "parteipolitisch vollständig instrumentalisiert". Ihr Kollege Tino Chrupalla nennt die Einstufung "politisch motiviert" und einen "Schlag gegen die bundesdeutsche Demokratie". Ist der Verfassungsschutz tatsächlich ein Mittel der politischen Auseinandersetzung, wie die AfD behauptet?

- Zum Artikel: Der AfD den Geldhahn zudrehen – eine gute Idee?

Aufgabe des Verfassungsschutzes ist gesetzlich geregelt

"Man kann dem Verfassungsschutz ganz schlicht vorwerfen, dass er eine politische Behörde sei", sagt der Verfassungsrechtler Oliver Lepsius von der Uni Münster. Dieser Vorwurf sei aber "wohlfeil", denn der Verfassungsschutz verfolge nur seine gesetzliche Aufgabe. Sowohl seine Maßnahmen, also auch die Voraussetzungen dafür, seien im Bundesverfassungsschutzgesetz genau geregelt: "wenn die AfD die Legitimität des Verfassungsschutzes bestreitet, dann sollte sie in erster Linie das Gesetz angreifen, aber nicht die Behörde. Die Behörde vollstreckt das Gesetz."

Freie Debatte, Aufklärung und freie Wahlen als Königsweg

Der Jurist und Autor Horst Meier, der sich schon lange mit dem Verfassungsschutz beschäftigt, hält dieses Gesetz allerdings für problematisch: "Da steht drin: Der Verfassungsschutz ist zuständig für Bestrebungen, gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung." Das klinge zwar unverfänglich, geht laut Meier aber viel zu weit: "Es heißt ja nicht gegen strafbare oder gewaltsame Bestrebungen, sondern einfach Bestrebungen". Das führe dazu, dass ein "Inlandsgeheimdienst zuständig ist, Parteiziele politisch zu bewerten". Das sei in anderen Demokratien undenkbar.

"Wenn es brennt, muss gelöscht werden"

Das sehen nicht alle so. "Ich persönlich bin der Auffassung, der demokratische Rechtsstaat ist wehrhaft, und er bietet dementsprechend auch die Möglichkeit, rechtsstaatliche Mittel zu ergreifen", sagt Constantin Wurthmann, Politologe am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung: "Keiner der Akteurinnen und Akteure sollte Angst vor einem solchen Verfahren haben, wenn man sich denn im Recht glaubt; es wird Recht gesprochen werden."

Im Kampf gegen Verfassungsfeinde sollte man die Möglichkeiten, die das deutsche Gesetz bietet, voll ausschöpfen: "Wenn das Haus brennt und ich die Möglichkeit habe, mit einem Wasserschlauch noch irgendwo diesen Brand einzudämmen, muss ich halt auch mit dem Wasser draufhalten. Auch wenn dabei vielleicht Inventar im Haus an der einen oder anderen Stelle kaputtgehen kann. Das ist im Prinzip das, was eine wehrhafte Demokratie ausmacht."

Der Verfassungsschutz als Erfüllungsgehilfe der Politik?

Meier ist dagegen der Auffassung, der Staat dürfe erst eingreifen, wenn es um Straftaten geht. Im politischen Kampf gegen Verfassungsfeinde gebe es in einem demokratischen Rechtsstaat schließlich "den Mechanismus der freien Debatte, der Aufklärung, der freien Wahlen und das ist der Königsweg, wie Demokraten mit Antidemokraten umgehen."

Der Verfassungsschutz sei dagegen keine "neutrale Instanz: Er untersteht der Dienst- und Rechtsaufsicht des Innenministeriums" ohne das die Verbreitung etwa des Labels "gesichert rechtsextremistisch" nicht möglich wäre: "Der Verfassungsschutz ist da sozusagen Erfüllungsgehilfe."

Verfassungsschutz von der Polizei getrennt

Auf der anderen Seite hat "der Verfassungsschutz selbst keinerlei Eingriffsbefugnisse" gibt Christian Waldhoff, Professor für Öffentliches Recht und Finanzrecht an der Berliner Humboldt-Universität zu bedenken: "Er kann nicht irgendwelche Maßnahmen unternehmen, wie die Polizei: Er sammelt Informationen und bewertet diese im Hinblick auf die Verfassungswidrigkeit."

Diese Trennung von Verfassungsschutz und Polizei wurde nach dem Ende der NS-Diktatur ganz bewusst gewählt, um eine neue Gestapo, also eine politische Ermittlungsbehörde mit Polizeigewalt zu verhindern. Wie mit diesen Informationen umgegangen wird, entscheiden andere rechtsstaatliche Institutionen.

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!