(Update vom 20.06.2025, 11.30 Uhr)

Der ursprüngliche #Faktenfuchs-Text erschien am 06.05.2025 und bildete den Wissensstand zum damaligen Zeitpunkt ab. Mittlerweile hat die spanische Regierung einen Untersuchungsbericht zum Blackout in Spanien und Portugal vorgelegt. Einen Artikel zu diesem Untersuchungsbericht und den darin benannten Gründen für den Blackout finden Sie hier.

(Update vom 16.05.2025, 11:00 Uhr)

Die spanische Regierung hat mittlerweile mehr Informationen zur Ursache des Blackouts bekanntgegeben: Ein plötzlicher Ausfall der Stromerzeugung in einem Umspannwerk in der Provinz Granada stand am Beginn der Kette, die den Blackout ausgelöst hat. Nach dem ersten Ausfall habe es Sekunden später weitere Ausfälle in der Provinz Badajoz und in Sevilla zur Folge gehabt, wie Energieministerin Sara Aagesen am Mittwoch, 14.05.2025, im spanischen Parlament sagte.

Die Ursache dieser drei anfänglichen Ereignisse erläuterte Aagesen aber nicht genauer, berichtete die spanische Tageszeitung El País. Aagesen erklärte, dass die Regierung untersuche, ob Frequenzschwankungen im europäischen Stromnetz etwas mit dem Vorfall zu tun haben.

Die drei Ausfälle hätten insgesamt einen Erzeugungsverlust von 2,2 Gigawatt Strom verursacht, sagte Aagesen. Das wiederum soll eine Reihe von Netzabschaltungen ausgelöst haben. Diese Kettenreaktion führte schließlich zum Ausfall auf der gesamten iberischen Halbinsel. Gegenmaßnahmen des spanischen Netzbetreibers Red Eléctrica de España (REE) waren sogenannte kontrollierte und automatisierte Lastabwürfe, also Abschaltungen von Stromverbrauchern. Sie sollten den vollständigen Stromausfall verhindern, hätten den Blackout aber nicht stoppen können.

Die zuständigen Ermittler könnten aber einige Dinge als Ursache ausschließen, sagte Aagesen: einen Cyberangriff auf den Netzbetreiber REE, ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage oder eine unzureichende Netzkapazität.

Mit Material von Reuters.

Darum geht's:

- Über den Blackout in Spanien und Portugal verbreiten sich einige Behauptungen, das ist in solchen unübersichtlichen Situationen üblich. Die genaue Ursache des Stromausfalls ist noch nicht ermittelt.

- Manche Experten vermuten: In der Fehlerkette, die zum Blackout führte, könnte der hohe Anteil erneuerbarer Energien im spanischen Netz eine Rolle gespielt haben.

- Andere Experten sehen das anders und weisen zum Beispiel auf den Netzaufbau hin.

Iberische Halbinsel ohne Strom

Innerhalb von fünf Sekunden brach das Netz zusammen: Alle 55 Millionen Bewohner der iberischen Halbinsel hatten daraufhin am Montag keinen Strom mehr. Der Ausfall begann am Montag, 28.04.2025, um 12.33 Uhr Ortszeit in Spanien beziehungsweise um 11.33 Uhr in Portugal. Auch einige Ortschaften im französischen Teil des Baskenlandes, der an Spanien grenzt, waren betroffen.

Die Menschen auf dem Festland mussten stundenlang nicht nur ohne Strom, sondern auch ohne Internet und Mobilfunk auskommen. In den großen Städten bildeten sich zahlreiche Staus, weil Ampelanlagen sowie U-Bahnen und Züge ausfielen. In Spanien mussten die Behörden 35.000 Passagieren zu Hilfe kommen, die in Zügen festsaßen.

- Alle aktuellen #Faktenfuchs-Artikel finden Sie hier.

Seitdem wird über mögliche Ursachen und den Ablauf des Blackouts diskutiert. Manche Personen behaupten zum Beispiel, ein hoher Anteil erneuerbarer Energien im spanischen Stromnetz sei Schuld am Blackout. Dabei laufen die Untersuchungen noch. Der #Faktenfuchs erklärt, welche Tatsachen derzeit bekannt sind und welche Behauptungen bislang unbelegt oder falsch sind.

Wie entsteht ein Blackout?

Ein kompletter Stromausfall, Blackout genannt, kann entstehen, wenn das Stromnetz instabil wird. Falls im europäischen Stromnetz die Stromerzeugung und die Nachfrage genau im Gleichgewicht sind, werde eine Frequenz von 50 Hertz gehalten, erklärte Veit Hagenmeyer in einer Pressemitteilung des Science Media Center. Hagenmeyer ist Leiter des Instituts für Automation und angewandte Informatik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Kleinere Schwankungen werden in der Regel ausgeglichen. Wenn die Frequenz unter 50 Hertz liegt, muss Leistung ins Netz. Wenn sie über 50 Hertz ist, muss Leistung aus dem Netz genommen werden.

In Spanien kam es aber zu einem sehr großen Ausfall in der Stromerzeugung (wie es dazu gekommen sein könnte, lesen Sie unten), so dass die Frequenz stark absank. "Dann greifen automatische Abschaltvorrichtungen, die Kraftwerke, Wind- oder PV-Anlagen, Verbraucher, aber auch Stromleitungen oder Umspannanlagen abschalten – um diese vor Schäden zu schützen. Daraus entsteht eine regelrechte Kaskade von Abschaltungen, die sich durch das Netz ausbreitet und zu einem großflächigen Stromausfall führt", sagte Hagenmeyer.

Was war der Grund für den Stromausfall?

Die Ursache ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht detailliert aufgeklärt. "Grundsätzlich müssen aber mehrere außergewöhnliche Ereignisse oder technische Fehler zusammenkommen, damit ein derartiger Blackout erfolgt", sagte Christian Rehtanz, der das Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz und Energiewirtschaft an der Technischen Universität Dortmund leitet, in einer Pressemitteilung des Science Media Center.

Es gibt aber schon erste Erkenntnisse. Laut dem spanischen Netzbetreiber Red Eléctrica de España (REE) gab es am Montagmittag, 28.04.2025, um 12.33 Uhr einen Ausfall in der Stromerzeugung im Südwesten Spaniens. Das Netz habe sich zuerst wieder selbst stabilisiert. Dann habe es einen zweiten Ausfall gegeben, also wieder einen Abfall der Frequenz, was das Netz destabilisiert habe.

Welche Anlagen zur Stromerzeugung zuerst ausfielen und weshalb und wie sie damit das Netz destabilisierten, ist laut REE noch nicht sicher. Laut der spanischen Tageszeitung El País und dem Medienunternehmen Bloomberg sei laut REE aber ein Ausfall bei der Solarenergie "sehr gut möglich".

Wenige Sekunden später seien aufgrund der Netz-Instabilität in Spanien die Leitungen zum Nachbarland Frankreich gestört gewesen. Spanien war damit vom europäischen Stromnetz abgetrennt. Daraufhin gab es einen massiven Verlust bei der Stromproduktion von Erneuerbaren, wobei der Grund dafür bisher nicht klar ist. Weil so viel Stromerzeugung ausgefallen sei, sei das Netz noch instabiler geworden. Nun wurden alle weiteren Stromerzeuger, egal mit welchem Energieträger, abgeschaltet. Am Ende dieser Kaskade wurde laut REE überhaupt kein Strom mehr erzeugt. Das alles passierte innerhalb von fünf Sekunden.

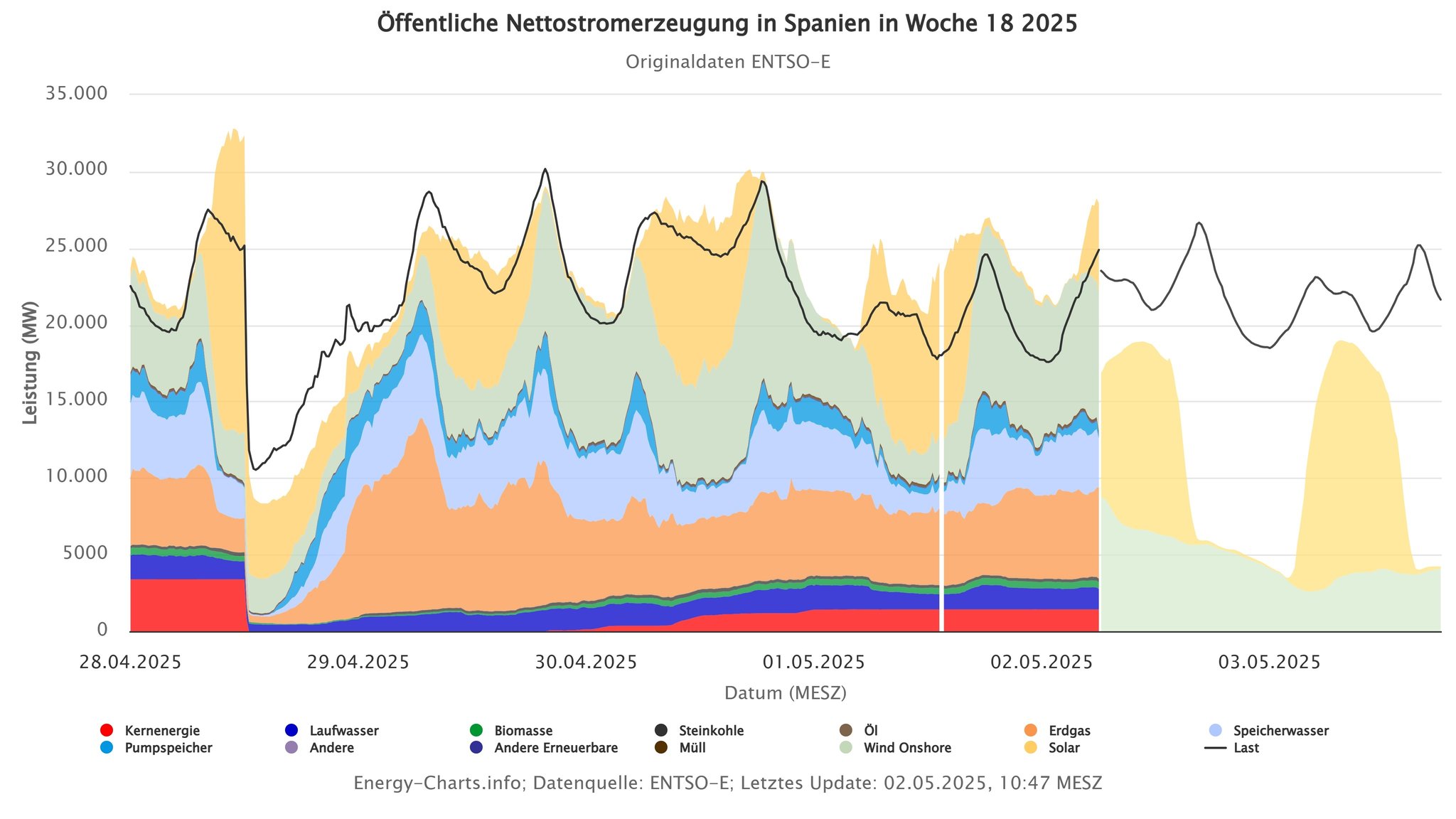

Öffentliche Nettostromerzeugung in Spanien in KW 18 2025

"Wir wissen nicht, ob die anfängliche Störung außergewöhnlich groß war oder ob die Kompensationsmechanismen nicht richtig funktionierten", sagte die Expertin für Energiesysteme, Marta Victoria, von der Technischen Universität Dänemark der spanischen Tageszeitung El País.

Der Chef für die Systembetriebsdienste bei REE, Eduardo Prieto, betonte am vergangenen Dienstag, dass man noch nicht alle Daten habe, die man für die Analyse der genauen Ursache brauche. Auch die Analyse selbst könne einige Zeit dauern. Eine Hypothese hat Energieexperte Bruno Burger, Professor am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE). Sein Kollege Leonhard Probst hat am Montagmittag, 28.04.2025, Unregelmäßigkeiten in der Netzfrequenz des europäischen Stromnetzes gefunden.

Schon ab 12.03 Uhr seien auch in Deutschland ungewöhnlich hohe Schwankungen in der Frequenz messbar gewesen, ehe dann ab 12.33 Uhr der Ausfall in Spanien und Portugal begann. Fachleute sprechen von Netzpendelungen oder Schwingungen: Während die Netzfrequenz an einer Stelle steigt, sinkt sie entsprechend an anderer Stelle und dann kehrt sich der Vorgang um.

"Das ist aber nur eine Vermutung, dass vielleicht solche Schwingungen dazu geführt haben, dass Erzeugungsanlagen abschalten mussten", sagt Burger im Gespräch mit dem #Faktenfuchs.

Eine solche Netzpendelung oder Schwingung, die sich über das gesamte Europa ausbreitet, habe es zum Beispiel bereits 2016 gegeben, sagt Burger dem #Faktenfuchs. Ausgelöst worden sei der fünf Minuten lange Vorfall damals durch die Öffnung einer Stromleitung zwischen Frankreich und Spanien, schreibt der Verband der europäischen Netzbetreiber in einer Analyse. Auf der iberischen Halbinsel änderte sich die Netzfrequenz am stärksten. Gelöst wurde das Problem, indem der Stromaustausch zwischen Spanien und Frankreich reduziert wurde.

Waren die erneuerbaren Energien am Blackout schuld?

Nach dem Blackout verbreiteten sich schnell Behauptungen, die sinngemäß zwei Dinge besagten: 1) Am Montagmittag sei in Spanien zu viel Solarstrom produziert worden, was den Stromausfall ausgelöst habe. 2) Der steigende Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung mache solche Stromausfälle wahrscheinlicher.

Die genaue Ursache des Blackouts in Spanien und Portugal ist bisher nicht ermittelt.

Behauptung Nummer 1 ist im Moment nicht belegt. Wie bereits erwähnt, ist die Ursache des Stromausfalls noch nicht genau ermittelt. Bruno Burger vom ISE sagt: "Die Solar-Einspeisung war am Montag nicht außergewöhnlich hoch." Zum Zeitpunkt des Blackouts seien 19,3 Gigawatt Solarstrom im spanischen Netz gewesen, das entsprach knapp 60 Prozent der Gesamterzeugung. Laut Burger gab es im letzten Jahr über 50 solcher Tage mit dieser Leistung.

Zu Behauptung Nummer 2 gibt es differenzierte Einschätzungen von Fachleuten. Zwei spanische Experten meinen, dass der steigende Anteil von Erneuerbaren beim Blackout in Spanien eine Rolle gespielt haben könnte – da das Stromnetz ursprünglich für andere Energieerzeuger konzipiert war. Zwei deutsche Experten betonen: Nicht der Energieträger der Stromproduktion, sondern der Netzaufbau sei entscheidend für die Netzstabilität.

Es gibt die Vermutung, dass der hohe Anteil von Solar- und Windenergie zur Fehlerkette beigetragen haben könnte. Zum einen geht es dabei um den plötzlichen, massiven Ausfall von Stromproduktion durch Erneuerbare Energien nach der Trennung des spanischen Netzes vom französischen. Der Manager und Energiewende-Kritiker Fritz Vahrenholt stellte gegenüber der Deutschen Welle folgende Behauptung auf: PV- und Windkraftanlagen hätten sich wegen des Frequenzabfalls selbst abgeschaltet.

Ursache bisher nicht gefunden

Eigentlich müssen laut einer EU-Verordnung Stromerzeugungsanlagen in der Lage sein, bei Frequenzabweichungen mindestens 30 Minuten am Netz zu bleiben. Zumindest gilt dies für den Bereich 47,5 bis 51,5 Hertz in Kontinentaleuropa. Was in Spanien und Portugal genau passiert ist und ob nur Erneuerbare das Problem waren, ist bisher wie gesagt nicht geklärt. Vahrenholts Behauptung ist bisher nicht belegt.

Bei einem zweiten Punkt geht es um die "Trägheit" in einem Stromnetz. Das ist, vereinfacht gesagt, die Anpassungsfähigkeit des Netzes an schnelle Änderungen der Frequenz. Diese Trägheit ist eine Folge der kinetischen Energie, die in den rotierenden Massen von Generatoren in konventionellen Kraftwerken gespeichert ist. Diese rotierenden Massen kann man abbremsen oder beschleunigen, um Energie aus dem Netz herauszuziehen oder einzuspeisen, um es zu stabilisieren. Solar- und Windkraftanlagen haben diese rotierenden Massen nicht.

Diesen Punkt führten zum Beispiel Manuel Alcázar-Ortega von der Polytechnischen Universität Valencia gegenüber El País und Miguel de Simón Martín von der Universität León gegenüber dem Science Media Center an. Bruno Burger vom ISE sieht diesen Erklärungsansatz dagegen kritisch. Die Leistungsfähigkeit der rotierenden Masse sei seiner Meinung nach überschätzt. Die Kaskade von Abschaltungen in Spanien wäre bei 60 Prozent Gasanteil genauso abgelaufen wie jetzt bei 60 Prozent Solaranteil, meint Burger.

Die Trägheit könne man prinzipiell auch über Solar- oder Windkraftanlagen mit eigener Batterie herstellen, sagen sowohl Burger als auch Alcázar-Ortega. Man könne die Anlagen so programmieren, dass diese bei einem Frequenzabfall mehr Leistung einspeisen.

Machen erneuerbare Energien ein Stromnetz instabil?

Ob ein Stromnetz generell stabil aufgebaut ist, hänge nicht von den Energieträgern, sondern von der technischen Ausgestaltung des Netzes ab, sagen Experten. Es gebe Lösungen, wie man das Netz bei hohem Erneuerbaren-Anteil stabil gestalte, sagen etwa die Energieexperten Miguel de Simón Martín und Bruno Burger.

Welche Rolle erneuerbaren Energien bei diesem Blackout spielen, ist bisher nicht bekannt.

Unabhängig vom Strommix ist ein stärker verbundenes Netz mit mehr Anschlüssen an andere Länder stabiler. Deswegen müsse die Leitungskapazität zwischen der iberischen Halbinsel und dem restlichen Europa ausgebaut werden. Damit könnten Schwankungen in der Energieproduktion besser ausgeglichen werden. Über die derzeitigen Leitungen könne nur drei Prozent der gesamten in Spanien installierten Stromerzeugung importiert werden, sagte der Energieexperte Miguel de Simón Martín von der Universität León dem Science Media Center.

Sönke Rogalla leitet am Fraunhofer Institut ISE die Abteilung Leistungselektronik und Netzintegration. Er sagte der Deutschen Welle: "Der Blackout in Spanien ist kein PV-Versagen, sondern vermutlich ein Systemversagen. Insofern sehe ich das als dringende Erinnerung an, dass der Umbau des Energiesystems große Herausforderungen birgt."

Derzeit wird an zwei Leitungen gebaut, die durch den Golf von Biskaya zwischen Spanien und Frankreich verlaufen. REE-Manager Eduardo Prieto sagte dazu: "Je mehr die Stromsysteme miteinander verbunden sind, desto sicherer sind sie, desto robuster sind sie, desto besser können sie mit Störungen umgehen."

Ein zweiter wichtiger Punkt sind Energiespeichersysteme, sagen die Experten. Laut Bruno Burger vom ISE könnten Batteriespeicher mit sogenannten netzbildenden Wechselrichtern das Netz bei Frequenzschwankungen stabilisieren. Auch E-Fahrzeuge könnten als ein solches Speichersystem funktionieren, sofern sie bidirektional laden können, sagt Burger.

In Deutschland sei ein solcher Stromausfall wie in Spanien und Portugal unwahrscheinlich, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, dem WDR: "Weil wir in Deutschland ein sehr redundantes Stromsystem haben. Das bedeutet, dass immer eine Leitung ausfallen kann und dann eine andere Leitung oder ein anderes System einspringen kann." Das nennt man das n-1-Prinzip.

Deutschland habe außerdem mehr Pumpspeicherkraftwerke, mehr Kraftwerke als Reserve und sei aufgrund der vielen Nachbarländer besser geschützt als Spanien und Portugal, sagt Bruno Burger vom ISE: "Im Fehlerfall speisen die Reservekraftwerke aller Nachbarländer natürlich ins deutsche Netz ein."

Sind Stromnetze mit erneuerbaren Energien Schwarzstart-fähig?

Einige Nutzer behaupteten fälschlicherweise, dass Stromnetze nach einem Blackout nicht wieder mit erneuerbaren Energien hochgefahren werden könnten. Wenn die Stromversorgung von Null auf wieder aufgebaut wird, nennt man das "Schwarzstart". Dabei kann man nicht auf einmal alle Kraftwerke und Verbraucher wieder ans Netz nehmen, sagt Bruno Burger vom ISE. Nach und nach werden Erzeuger und Verbraucher zugeschaltet. Am Dienstagmorgen, 29.04.2025, um 07.00 Uhr wurden in Spanien wieder 99 Prozent des Stromverbrauchs geliefert.

Auch mit erneuerbaren Energien lässt sich ein Schwarzstart durchführen.

Mit einer normalen PV-Anlage sei ein solcher Schwarzstart nicht möglich, sagt Bruno Burger, weil sie als Stromquelle in ein vorhandenes Netz einspeist. Aber das bedeute nicht, dass bei überwiegender Stromproduktion aus Erneuerbaren das Netz nach einem Blackout dauerhaft tot sei. Denn Pumpspeicherkraftwerke oder Batteriespeicher könnten diesen Prozess beginnen. "Man würde die Batteriespeicher erstmal starten und über die Netze verbinden und dann könnte man sukzessive die Lasten zuschalten, also zum Beispiel auch Solarparks", sagt Burger.

Kernkraftwerke haben zeitliche Einschränkungen für einen Schwarzstart nach einem Blackout, sagt Burger. Nach einer Schnellabschaltung bilde sich dort im Reaktor Xenon und man müsse einen Tag warten, bis dieses abgebaut sei. In Spanien seien die Kernkraftwerke länger als einen Tag abgeschaltet gewesen, sagt Burger.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez sagte dazu: "Mit einer größeren Abhängigkeit von der Kernenergie wäre die Wiederherstellung nicht so schnell erfolgt, wie wir sie gerade erleben."

War es ein Cyberangriff?

Der spanische Netzbetreiber REE hält einen Cyberangriff bisher nicht für die Ursache. "Mit Blick auf die Analysen, die wir bislang vornehmen konnten, können wir einen Cybersicherheitsvorfall in der Infrastruktur des Stromnetzes ausschließen", sagte der REE-Chef für die Systembetriebsdienste, Eduardo Prieto. Es sei "keinerlei Eindringen" in die REE-Kontrollsysteme festgestellt worden.

Auch der portugiesische Regierungssprecher António Leitão Amaro erklärte, nach "Einschätzung verschiedener Dienste" gebe es "zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Informationen zu einer Cyberattacke oder einem feindlichen Angriff". Wie BR24 berichtete, leitete die spanische Justiz aber eine Voruntersuchung zu der Frage ein, ob die Panne durch "Computer-Sabotage" verursacht wurde und damit als "Terror-Vergehen" einzustufen sei.

Fazit

Die genaue Ursache, die zum Blackout in Spanien und Portugal führte, ist bisher nicht ermittelt. Diskutiert werden europaweite Frequenzänderungen im Stromnetz und zwei Ausfälle bei der Solarstromerzeugung im Südwesten Spaniens.

Welche Rolle erneuerbare Energien in dieser Fehlerkette genau spielten, ist bisher ebenfalls nicht geklärt. Es gibt Vermutungen, dass der hohe Anteil von Erneuerbaren im Strommix und der derzeitige Aufbau des spanischen Netzes es anfälliger für Störungen macht. Auch Netze mit überwiegend erneuerbaren Energien sind grundsätzlich Schwarzstart-fähig.

Dieser Artikel ist erstmals am 06.05.2025 auf BR24 erschienen. Das Thema ist weiterhin aktuell. Daher haben wir diesen Artikel erneut publiziert.

Hinweis (20.05.2025, 14:00:): Wir haben im Text eine Passage zum Thema Lastabwurf geändert, um einen vorherigen Fehler auszubessern. Wir haben an einer Stelle die Stellenbezeichnung des REE-Mitarbeiters Eduardo Prieto präzisiert, um Missverständnisse zu seiner Person auszuschließen.

Quellen

Interview/Pressemitteilungen

Interview mit Bruno Burger, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme

Pressemitteilung Science Media Center vom 30.04.2025

Pressemitteilung Science Media Center vom 05.05.2025

Veröffentlichungen

Muchas preguntas sobre un apagón: elpais.com, 30.04.2025

¿Qué causó el apagón? Explicación visual y breve de lo que sabemos: elpais.com, 05.05.2025

Sánchez critica a los que vinculan el apagón con la falta de nucleares: "Mienten o demuestran ignorancia": elperiodicadelaenergia.com, 29.04.2025

ENTSO-E: Analysis of Inter-Area Oscillations of 1st December 2016, 2017

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!