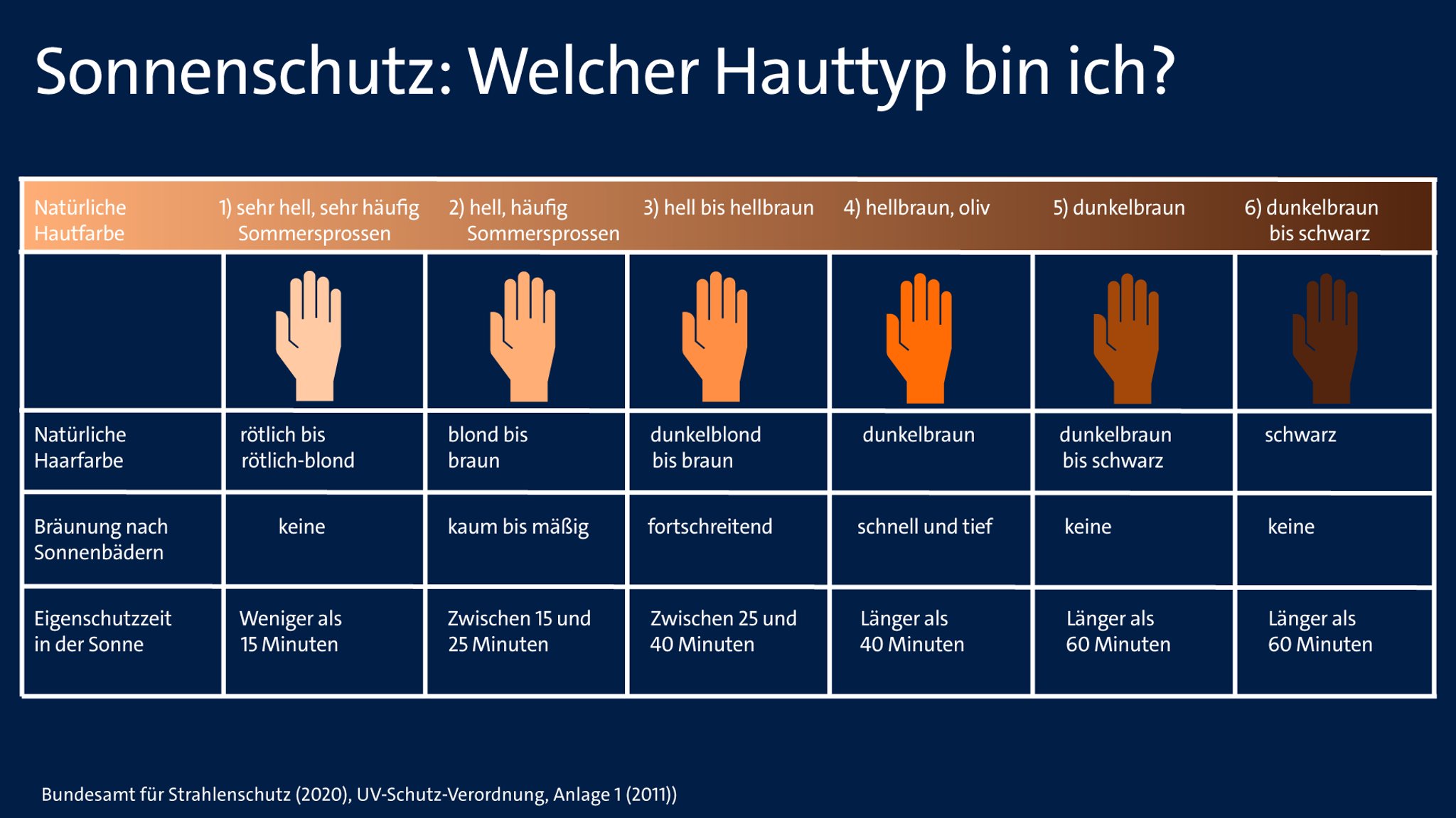

Mit dem richtigen Sonnenschutz kann man sich vor einem Sonnenbrand schützen. Der Lichtschutzfaktor (LSF) gibt die theoretische Schutzdauer an, wie viel länger eine Person sich in der Sonne aufhalten kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Dabei wird die Eigenschutzzeit der Haut, die vom Hauttyp abhängt (siehe Grafik unten), mit dem Lichtschutzfaktor multipliziert.

Welcher Lichtschutzfaktor ist für wen geeignet?

Der passende Lichtschutzfaktor hängt vor allem vom Hauttyp und der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. Helle Hauttypen, die schnell einen Sonnenbrand bekommen, sollten mindestens zu LSF 30 greifen – bei längeren Aufenthalten im Freien oder am Wasser besser zu LSF 50. Für Kinder und Personen mit empfindlicher Haut wird generell ein hoher LSF von 50+ empfohlen, da ihre Haut besonders schutzbedürftig ist. Menschen mit dunklerer Haut vertragen mehr Sonne, sind aber nicht immun gegen UV-Schäden und sollten daher mindestens LSF 20 verwenden.

Wichtig zu wissen: Schon der Lichtschutzfaktor 30 blockt 97 Prozent der besonders gefährlichen UVB-Strahlen, bei Faktor 50 ist es nur ein Prozent mehr. Die Schutzwirkung ist also nur marginal höher, es geht hier eher um die verlängerte Schutzdauer.

Um den Sonnenschutz zu erhalten, muss man aber regelmäßig nachcremen. Das gilt vor allem, wenn man im Wasser war. Was viele nicht wissen: Das Nachcremen verlängert nicht die Zeit, die man sich laut Lichtschutzfaktor in der Sonne aufhalten darf, sondern erhält nur die Schutzwirkung.

Viele Faktoren können den Lichtschutzfaktor beeinflussen

Die Berechnung des Lichtschutzfaktors geschieht unter Laborbedingungen. In der Praxis wird die Schutzwirkung jedoch oft unterschritten – auch durch falsche Anwendung. Häufige Fehler sind, zu wenig Sonnencreme zu verwenden, unregelmäßiges Nachcremen oder bestimmte Körperstellen zu vergessen. Außerdem kann viel Creme durch Schweiß, Reibung und Wasser verloren gehen. Pro Quadratzentimeter Haut wird empfohlen, etwa zwei Milligramm Sonnencreme aufzutragen – das entspricht etwa vier gehäuften Esslöffeln für ein einmaliges Eincremen des gesamten Körpers.

Sonnenschutzmittel bieten keinen vollständigen Schutz

Eine Sonnencreme sollte niemals dazu genutzt werden, um den Aufenthalt in der Sonne beliebig auszudehnen. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) (externer Link) sollten Nutzerinnen und Nutzer nur etwa 60 Prozent der theoretischen Schutzzeit tatsächlich ausnutzen. Und auch die Verbraucherzentrale Bayern (externer Link) betont, dass Sonnencremes zwar vor Sonnenbrand schützen können, jedoch keinen vollständigen Schutz vor Hautkrebs bieten. Sie empfiehlt daher, zusätzlich schützende Kleidung zu tragen und die pralle Mittagssonne zu meiden.

Kennzeichnung von Sonnenschutzmitteln in der EU

In der Europäischen Union dürfen kosmetische Sonnenschutzmittel gemäß der EU-Kosmetikverordnung (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009) maximal mit "LSF 50+" gekennzeichnet werden. LSF 50+ bedeutet, dass der Sonnenschutzfaktor mindestens 60, aber auch mehr betragen kann. Diese Regelung zielt darauf ab, die Kennzeichnung zu vereinfachen und irreführende Angaben wie "Sunblocker" oder "100 % Schutz" zu vermeiden, denn solche Kennzeichnungen könnten einen hundertprozentigen UV-Schutz suggerieren.

Es gibt aber auch Produkte, die mit einem höheren UV-Schutz gekennzeichnet sind, wie LSF 75 oder 100. Diese Produkte fallen nicht unter die Kategorie der kosmetischen Mittel, sondern werden als Medizinprodukte eingestuft. Sie werden zum Beispiel bei aktinischer Keratose verwendet, die als häufigste Hautkrebsvorstufe gilt.

Die verschiedenen Hauttypen zur Bestimmung der Eigenschutzzeit

Es wird zwischen sechs Hauttypen differenziert, die sich in ihrer UV-Empfindlichkeit und damit in ihrer Eigenschutzzeit unterscheiden.

Die verschiedenen Hauttypen und ihre Eigenschutzzeit

Die verschiedenen Hauttypen und ihre Eigenschutzzeit

Welcher Hauttyp bin ich?

Um mithilfe des Lichtschutzfaktors seine eigene Schutzzeit berechnen zu können, muss man wissen, welchem Hauttyp man angehört und welche Eigenschutzzeit diesem Hauttyp entspricht. Ein Dermatologe oder eine Dermatologin kann bei der Bestimmung des Hauttyps helfen. Eine erste Einordnung kann ein Selbsttest auf der Seite des Bundesamts für Strahlenschutz (externer Link) geben.

Gibt es eine gesunde Bräune?

Gebräunte Haut gilt als attraktiv und gesund. Eine "gesunde Bräune", wie häufig postuliert, gibt es aber nicht: "Die Bräune ist im Grunde schon ein Zeichen, dass die Haut SOS schreit", sagt Dermatologin Julia Welzel im Interview mit dem #Faktenfuchs. Schon eine leichte Bräune zeige, dass die Haut auf UV-Schäden reagiert. Vor allem wiederholte oder intensive Sonnenbestrahlung erhöht das Risiko für Hautkrebs – insbesondere das für junge Menschen zunehmend relevante maligne Melanom, so die Deutsche Krebshilfe.

Im Audio: Immer mehr Menschen wegen Hautkrebs im Krankenhaus

(Symbolbild) Die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen Hautkrebs ist binnen 20 Jahren stark gestiegen.

Die Top-Themen aus Europa - hier klicken!

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!