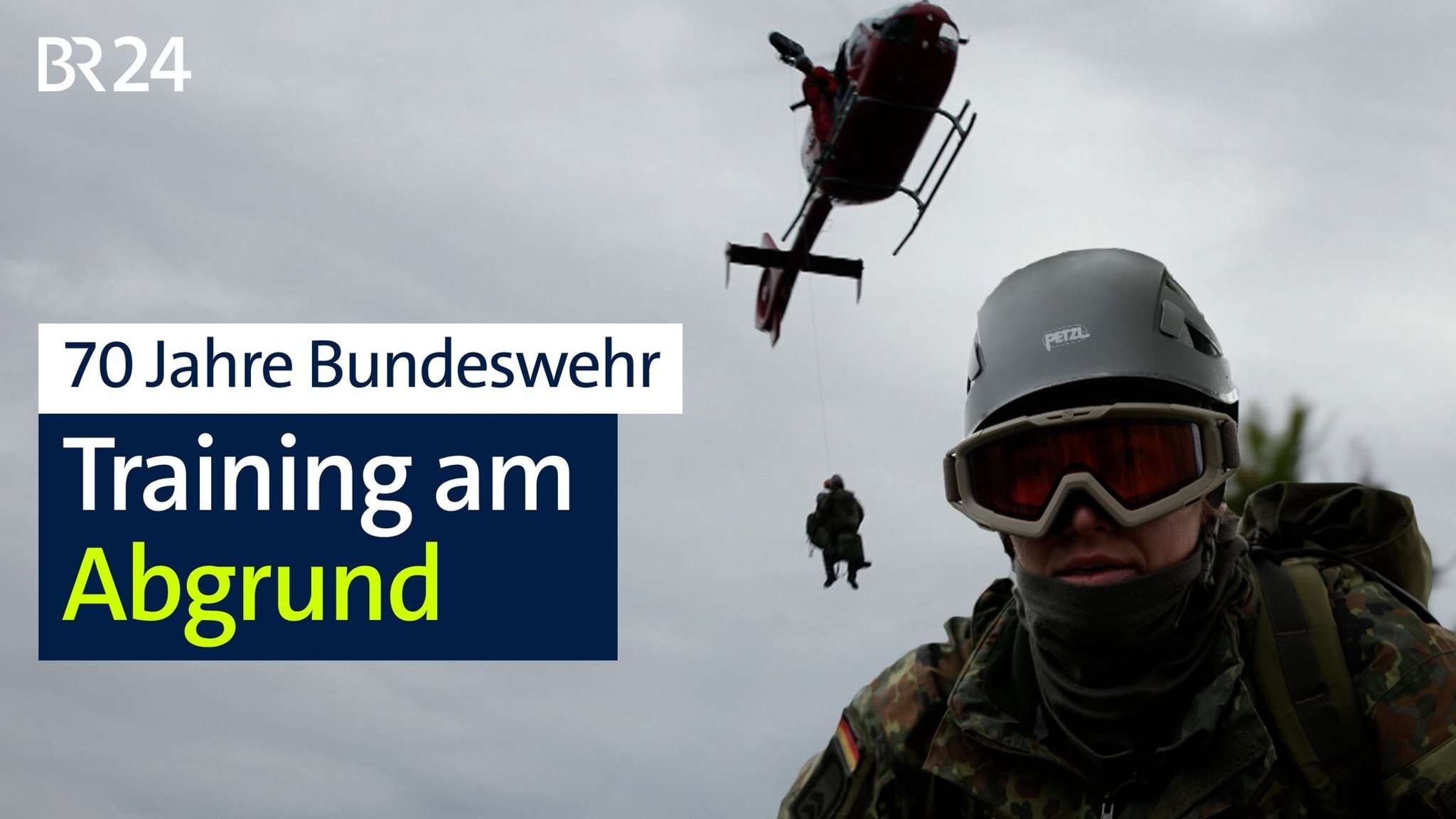

Morgens, hoch über Mittenwald: Ein Hubschrauber bringt Oberfeldwebel Sophie und ihre Kameradinnen und Kameraden ins Soierngebirge. Sophie trägt einen Kletterhelm und eine Schutzbrille. Vor Mund und Nase hat sie sich ein Tuch gezogen. Gleich soll sie aus der Maschine abgelassen werden, um einen Verwundeten zu retten. Der wird zwar von einem anderen Soldaten dargestellt, doch für die Sanitätssoldatin und Notfallsanitäterin ist es ein entscheidender Tag: Sie muss zeigen, was sie gelernt hat.

Seit rund drei Wochen besucht sie einen Bergrettungslehrgang der Gebirgs- und Winterkampfschule in Mittenwald. Später einmal soll sie höherqualifizierte Kameraden bei Rettungen unterstützen können. "Ein bisschen aufgeregt bin ich schon", gibt Sophie zu. Sie redet dabei gegen das Dröhnen der Rotoren an. Das Schlimmste, was passieren könne, sei ein "Leichtsinnsfehler", sagt sie – einer, der ihre und die Sicherheit ihrer Kameraden gefährde.

Im Video: Kann Sophie bei der Abschlussprüfung überzeugen?

Als Sanitätssoldatin muss Sophie Verwundete so schnell wie möglich erreichen können – egal, ob auf einem Gipfel oder in einer Schlucht.

"Wer hierherkommt, muss das wollen"

Auf einem Grat wartet schon Hauptmann Matthias zwischen Latschenkiefern. Die Bundeswehr bittet, auch in seinem Fall beim Vornamen zu bleiben. Matthias gehört als Truppenfachlehrer für Bergrettung zum Ausbilderteam. Das bewertet die Lehrgangsteilnehmer laufend. An diesem Tag trainieren sie zum ersten Mal während der drei Wochen mit einem echten Hubschrauber im Gebirge. Es ist der Höhepunkt des Ausbildungsabschnitts. Zuvor wurde in leichterem Gelände geübt. "Wer zu uns kommt, der muss das schon auch wollen", sagt Matthias. Hier sei Eigeninitiative gefragt.

Gebirgs- und Winterkampfschule: Ausbildung seit knapp 70 Jahren

Die Gebirgs- und Winterkampfschule in Mittenwald bildet seit fast 70 Jahren Soldaten aus. Denn unmittelbar nach der Gründung der Bundeswehr wurden auch die ersten Truppenschulen aufgebaut.

Die Bundeswehr sollte ab 1955 unter Kanzler Adenauer möglichst schnell verteidigungsbereit werden. Eingebettet in die Nato sollte sie die Warschauer-Pakt-Staaten abschrecken und so den Frieden sichern. Zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges war die Wiederbewaffnung umstritten. Auch gegen die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht gingen Tausende auf die Straßen.

Ehemaliger Berufssoldat: "Ich habe es nie bereut"

In jenen Tagen meldete sich Josef Kornef freiwillig zur Gebirgstruppe nach Mittenwald. Denn dort ist neben der Gebirgs- und Winterkampfschule bis heute auch ein Gebirgsjägerbataillon stationiert. Zu siebt seien sie damals gewesen, erinnert sich der ehemalige Berufssoldat, Jahrgang 1934. Seine Ausbilder damals: Allesamt "kriegsgedient". In der Anfangszeit setzte die Bundeswehr auf ehemalige Wehrmachtssoldaten. Zugleich sollte die junge Armee ein Gegenentwurf zu Hitlers Wehrmacht sein. Leitbild des neuen deutschen Soldaten war der mündige Staatsbürger in Uniform. Josef Kornef schied 1987 als Stabsfeldwebel aus. "Ich war überzeugt davon und habe das nie bereut", sagt er heute über seine Dienstzeit.

Aufbaujahre begleitet von Skandalen und Rückschlägen

Begleitet waren die Aufbaujahre der Truppe aber auch von Skandalen um harte Ausbildungsmethoden. Schlagzeilen machte etwa das "Iller-Unglück" im Jahr 1957. Ein Zugführer hatte Grundwehrdienstleistenden befohlen, die Iller mit voller Ausrüstung zu durchqueren. 19 Mann wurden von der Strömung fortgerissen. 15 starben. Dazu kamen Rückschläge, wie etwa die Absturzserie des Kampfjets Starfighter. Insgesamt sollte es Jahre dauern, bis die Bundeswehr die Stärke erreichte, die Westdeutschland der Nato zugesagt hatte.

Bayern wurde während dieser Zeit des Aufbaus zu einem Bundesland mit zahlreichen Standorten. Insbesondere in Grenznähe entstanden neue Kasernen – etwa in Ostbayern oder in Franken. Dazu kamen unter anderem mehrere Flugplätze und später auch die Universität der Bundeswehr in München. Auch wenn seit Ende des Kalten Krieges viele Standorte aufgelöst wurden, ist der Freistaat noch immer ein bedeutendes Stationierungs-Bundesland. Eine wichtige Rolle spielen dabei bis heute auch die Truppenschulen – wie die in Mittenwald, wo Oberfeldwebel Sophie zeigen muss, was sie gelernt hat.

Ausbildung für Spezialisten

An einer Winde wird Sophie gemeinsam mit einer Kameradin aus dem Helikopter abgelassen. Als sie festen Boden unter den Füßen hat, reckt sie ihren Daumen nach oben. Präzise per Handzeichen mit der Hubschraubercrew zu kommunizieren, ist wichtiger Bestandteil des Lehrgangs. Die Rettungsübung glückt. Hauptmann Matthias ist zufrieden mit der Leistung der Soldatin. Sie ist bereit für den Einsatz im Gebirge.

💡 Geschichte der Bundeswehr und der Mittenwalder Gebirgs- und Winterkampfschule

Am 12. November 1955 überreichte der erste Bundesminister für Verteidigung, Theodor Blank, 101 Offizieren und Unteroffizieren in Bonn ihre Ernennungsurkunden. Der Tag gilt heute als Gründungstag der Bundeswehr. Diesen Namen erhielt sie aber erst im April 1956. Der erste Jahrgang Wehrpflichtiger wurde im April 1957 eingezogen.

An der Gebirgs- und Winterkampfschule in Mittenwald begann die Ausbildung im Jahr 1956. Dort finden neben den Bergrettungslehrgängen unter anderem auch die Ausbildungen für Heeresbergführer statt. Heute ist die Schule in der Karwendelkaserne untergebracht. Diese wurde nach einer Kontroverse um ihren Namen in den 1990er-Jahren umbenannt. Vorher war sie nach dem Wehrmachtsgeneral Ludwig Kübler benannt. Kübler war für Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg verurteilt worden.

Mehr zur 70-jährigen Geschichte der Bundeswehr erfahren Sie in einer zweiteiligen Kontrovers-Story. Abrufbar ist sie zum Beispiel hier. Sie wollen mehr über die Wehrpflicht wissen? Dann empfehlen wir die dreiteilige Staffel unseres Podcasts "Die Entscheidung" in der ARD-Audiothek.

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!