C - L - O - U - D: Was für ein wunderbar bildlicher Begriff für die gigantischen, aber unsichtbaren Mengen an Daten, die stets irgendwo über unseren Köpfen zu schweben scheinen. Doch der Begriff führt vollkommen in die Irre: Auch digitale Daten brauchen eine physische Infrastruktur. Sie brauchen Räume und Ressourcen, um existieren zu können.

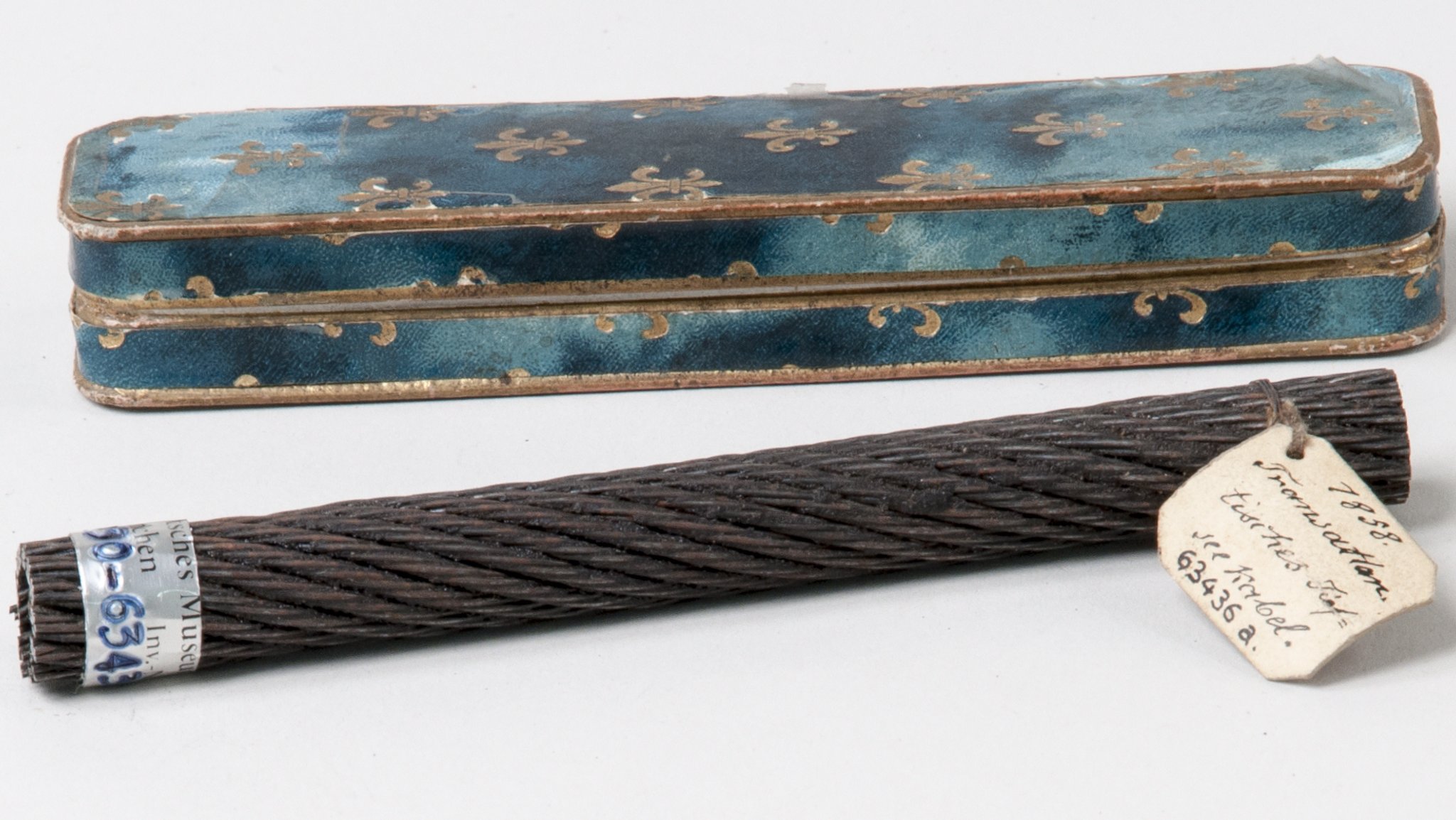

Die aktuelle Ausstellung im Architekturmuseum will Transparenz in die ominöse Wolke bringen – und beginnt ganz vorn: beim ersten Unterseekabel, durch das bereits 1866 zuverlässig Daten zwischen Europa und den USA hin- und herströmten. Heute hat das Unterseekabelnetzwerk gigantische Ausmaße, aber: Man sieht sie nicht. "95 Prozent des globalen Internetverkehrs läuft heute über das Unterseekabelnetzwerk", erklärt Kurator Damjan Kokalevski.

Der handfeste Unterbau der Netzwelt

Damals wie heute brauchte man kritische Rohstoffe, um den Datenfluss zu ermöglichen. Im 19. Jahrhundert hieß der Wunderstoff Guttapercha: Der Saft des Guttaperchabaums gerinnt beim Trocknen zu einer festen Substanz, die als Ummantelung der Kupferkabel auch dem Salzwasser der Ozeane standhielt. Wenig überraschend: Bis Ende des 19. Jahrhunderts war der Baum aus Malaysia und Borneo nahezu ausgerottet.

Heute werden Unterseekabel mit Kunststoffen ummantelt, kritische Rohstoffe heißen nun Lithium, Zinn, Kupfer, Gold, Kobalt und Nickel. Ihr Abbau hat oft gravierende ökologische Folgen, sagt Damjan Kokalevski: "Die Art und Weise, wie diese Materialien gewonnen werden, zeigt die neokolonialen Beziehungen zwischen den Zentren der Macht – USA, China, Europa – und den Ländern, wo diese Materialien gewonnen werden: Lithium in Chile, Kobalt im Kongo. Und diese Wege der Materialien möchten wir in der Ausstellung präzise darstellen."

Die Schau beleuchtet etwa den Zinnabbau auf der Insel Bangka in Indonesien. Fast die Hälfte des weltweiten Zinnverbrauchs kommt von dieser einen Insel. Der jahrzehntelange Abbau hat riesige Krater und saure Seen geschaffen, die auslaugte Landschaft sorgt für Überschwemmungen und Dürren.

Lithiumabbau in der Atacama-Wüste in Chile

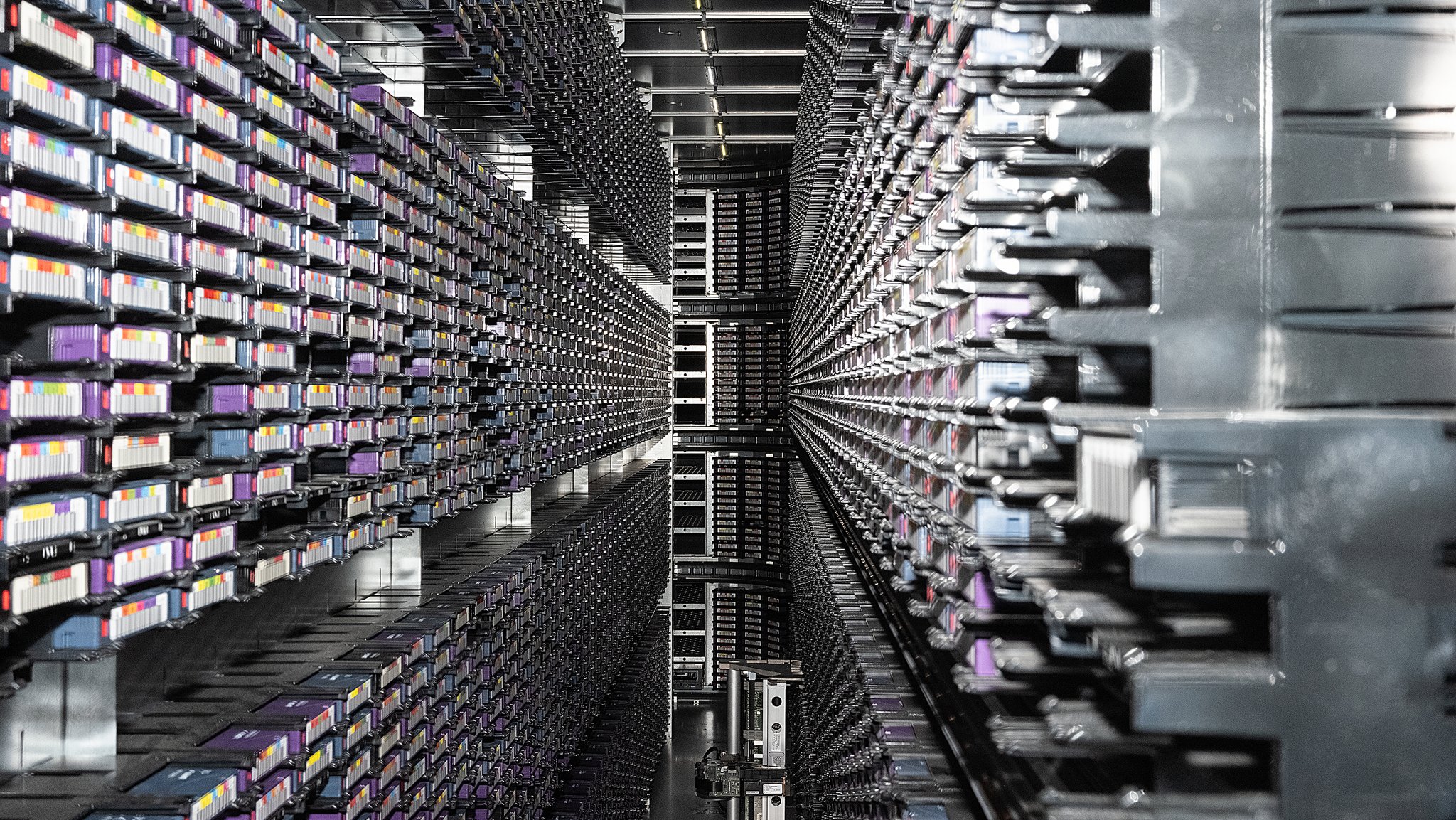

Ein weiteres Thema sind die Orte, an denen all die Daten gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden: Rechenzentren. Im norwegischen Spitzbergen liegt ein Rechenzentrum in einem stillgelegten Kohlebergwerk im Permafrost. In Stockholm wird ein unterirdischer Bunker in den Tiefen eines Granitfelsens genutzt. In Barcelona reihen sich die Rechenmodule in einer ehemaligen Kirche zu einem selbstleuchtenden Schrein: neue Götter in alten Gemäuern. Auch Unterwasser-Rechenzentren gibt es und manch Visionär möchte sie am liebsten durch den Orbit schweben lassen.

Eines haben all diese so unterschiedlichen Orte gemeinsam: Sie versuchen den besonderen Bedürfnissen von Rechenzentren entgegenzukommen: "Diese Anlagen arbeiten 24 Stunden rund um die Uhr und generieren eine enorme Menge an Hitze", erklärt Architekt und Kurator Damjan Kokalevski ."Und diese Hitze muss irgendwie durch die Gebäude transportiert und abgeleitet werden. Das bedeutet, dass unglaublich komplexe Lüftungssysteme eingebaut werden müssen. Die andere Sache ist, dass viele dieser Rechenzentren mit Wasser gekühlt werden und dieses Wasser muss durch spezifisch chemische Prozesse verarbeitet werden. Und das ist ausschließlich mit Frischwasser möglich, das heißt, Rechenzentren verbrauchen eine enorme Menge an Frischwasser".

Rechenzentren in Kirchen, unter Wasser, im All?

Hinzu kommt der enorme Strombedarf: Manche Kommunen haben den Bau neuer Rechenzentren schon limitiert: Sie können einfach nicht genug Strom bereitstellen. Ein positives Beispiel bietet Frankfurt am Main: Die Stadt ist eine der wenigen weltweit mit einem Masterplan für eine sinnvolle Verteilung von Rechenzenten in der Stadt. Und das ist die größte Erkenntnis dieser außergewöhnlichen Ausstellung: Es braucht mehr langfristige Planung für die Hardware unserer Software. Und es braucht einen klügeren Umgang mit Daten, sagt Damjan Kokalevski: "Wir müssen die Idee hinterfragen, dass alle Daten, die wir produzieren, gespeichert und archiviert werden. Und wir müssen dieses Mantra an 'mehr Daten heißt mehr Wissen' oder 'mehr Information heißt mehr Verständnis' hinterfragen."

"City in the Cloud: Data on the Ground" macht die Netzwelt physisch begreifbar. Von den ersten Lochkarten und Magnetbändern aus der vordigitalen Zeit bis zur Hamburger Elbphilharmonie, die mithilfe gigantischer Datenmengen konstruiert wurde und für ein neues Zeitalter datenbasierter Architektur steht – die Ausstellung hat so viel Greifbares wie möglich versammelt, aber man braucht auch ein bisschen Energie für Wandtexte. Es lohnt sich!

Die Ausstellung "City in the Cloud: Data on the Ground" (externer Link) ist bis 8. März im Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek der Moderne zu sehen.

Ein Stück des ersten transatlantischen Tiefseekabels zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, 1858.

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!