Mehr als 50 Briefe von Stadelheimer Todeskandidaten haben die NS-Behörden nie abgeschickt - oft weil darin Kritik am Todesurteil oder am NS-Regime stand. Einen dieser Briefe hat Johannes Fleischmann aus Fürth im November 1941 an seine Mutter geschrieben. Darin heißt es: "Denkt Euch, wegen eines einfachen Diebstahls und aufgrund der Vorstrafen sprechen diese Herrn die Todesstrafe aus. (...) Wenn das Urteil vollstreckt wird, so kann ich mit ruhigem Gewissen sagen: Ich bin der angebliche Dieb, aber das Gericht sind die Mörder."

Als "Volksschädling" auf die Guillotine gelegt

Den NS-Gerichten ging es nicht um Sühne und Strafe, sondern sie wollten vermeintliche "Volksfeinde" eliminieren. Die 1.200 Stadelheimer Opfer sind meist auf der Guillotine gestorben, weil sie Widerstand geleistet oder kleinere Delikte begangen hatten, einige wenige hatten auch einen Mord auf dem Gewissen.

Am 28. November 1941 morgens um 06.16 Uhr stirbt auch Johannes Fleischmann als "Volksschädling" und "Gewohnheitsverbrecher" auf der Guillotine von München-Stadelheim. Er hinterließ vier Kinder. Die Guillotine von Stadelheim steht heute im Depot des Bayerischen Nationalmuseums und darf nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden.

Abschiedsbriefe 80 Jahre lang als Archivgut betrachtet

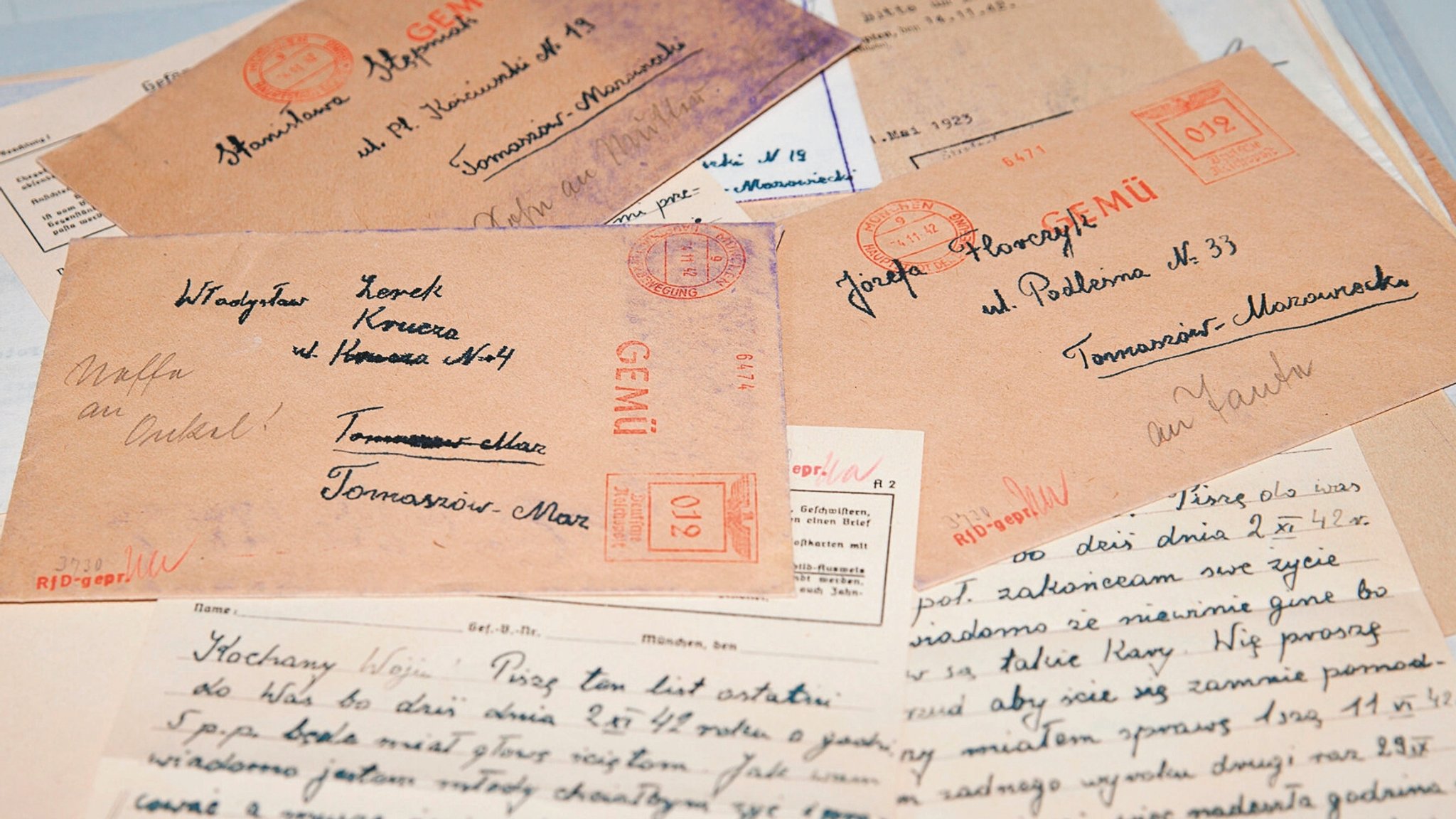

Die Autorinnen und Autoren der über 50 zurückgehaltenen Briefe waren zwischen 18 und 81 Jahre alt und kamen etwa aus Deutschland, Polen oder Frankreich. Ihre Abschiedsbriefe landeten in den Akten, und auch nach dem Krieg machte sich die Justiz nicht die Mühe, den Familien diese letzten Nachrichten ihrer Liebsten zu schicken. Heute will sich das Bayerische Justizministerium auf Anfrage von BR24 nicht mehr dazu äußern und verweist darauf, dass die Zuständigkeit inzwischen bei den Staatlichen Archiven liegt.

Dort liegen die Akten nämlich seit 1975. Zwar kann sie dort jeder bestellen und einsehen, aber dafür muss man erst einmal davon wissen. 50 Jahre lang war den Archivmitarbeitenden offenbar nicht bewusst, dass die Abschiedsbriefe nicht nur bewahrenswerte Zeitdokumente sind, sondern auch von großer Bedeutung für die Familien. Das hat sich jetzt geändert, sagt Archivleiter Julian Holzapfl: "Wir freuen uns riesig, dass wir jetzt die Arolsen Archives als besonders geeigneten Partner gefunden haben, die nach den Familien suchen und diese Briefe mit den Familien zusammenbringen können."

Oft jahrelange Recherche nötig

Die Arolsen Archives (externer Link) verfügen über eine Fülle von historischen Dokumenten, mit deren Hilfe sie dann in Standesamtsakten oder Meldeämtern recherchieren wollen. Freiwillige in Polen, Tschechien oder auch Deutschland forschen dann weiter in Telefonbüchern, sozialen Medien, der lokalen Presse oder mit Botschaften, die sie an Friedhöfen für Angehörige hinterlassen. Das alles kann Jahre dauern, sagt Leiterin Floriane Azoulay.

Wenn die Familien dann gefunden sind, sollen sie eine Kopie der Abschiedsbriefe bekommen. Das wird oft sehr emotional, weiß Azoulay aus Erfahrung. Häufig haben die Familien nämlich aus Scham nie wieder über die Opfer gesprochen. Der Kontakt mit dem Abschiedsbrief kann diese Lücke mit 80 Jahren Verspätung schließen und vielleicht auch Traumata heilen helfen, meint sie.

"Diese Traumata werden in den Familien sehr häufig unbewusst übertragen", so Azoulay. "Wir erleben dann oft sehr intensive Gefühle bei den Angehörigen, es wird sehr viel gesprochen und es ist auch sehr viel Stolz da. Man hat auch häufig das Gefühl, dass die Familie, indem sie über das Familienmitglied spricht, diesem Familienmitglied seine Würde und Identität zurückgibt."

Holocaustforscher: Die Dimension ist weit größer

Bei zwei Familien haben die Arolsen Archives schon eine heiße Spur, die Geschichte wird also weitergehen. Ein erster Anfang, sagt der Münchner Holocaustforscher Alexander Korb. Es sei "überfällig, dass von deutscher Seite aus versucht wird, in Kontakt zu treten mit Familien von Hingerichteten". Die Dimension ist aber weit größer, sagt er. Denn es gehe nicht nur um 50 Familien. Denn schließlich habe die Justiz im Deutschen Reich weit über 30.000 Menschen hinrichten lassen.

"Es handelt sich also um abertausende Familien in ganz Europa, die betroffen sind, und Hunderttausende von Nachfahren, die immer noch diese schreckliche Ermordung ihrer Angehörigen in sich tragen." Holocaustforscher Alexander Korb hofft deshalb, dass die Suche nach den ersten Familien ein Auftakt für eine weit größere Aufarbeitung ist.

Im Audio: Die Guillotine von Stadelheim ist noch immer im Depot

NS-Guillotine im originalen Hinrichtungsraum des Gefängnisses Prag-Pankrác

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!