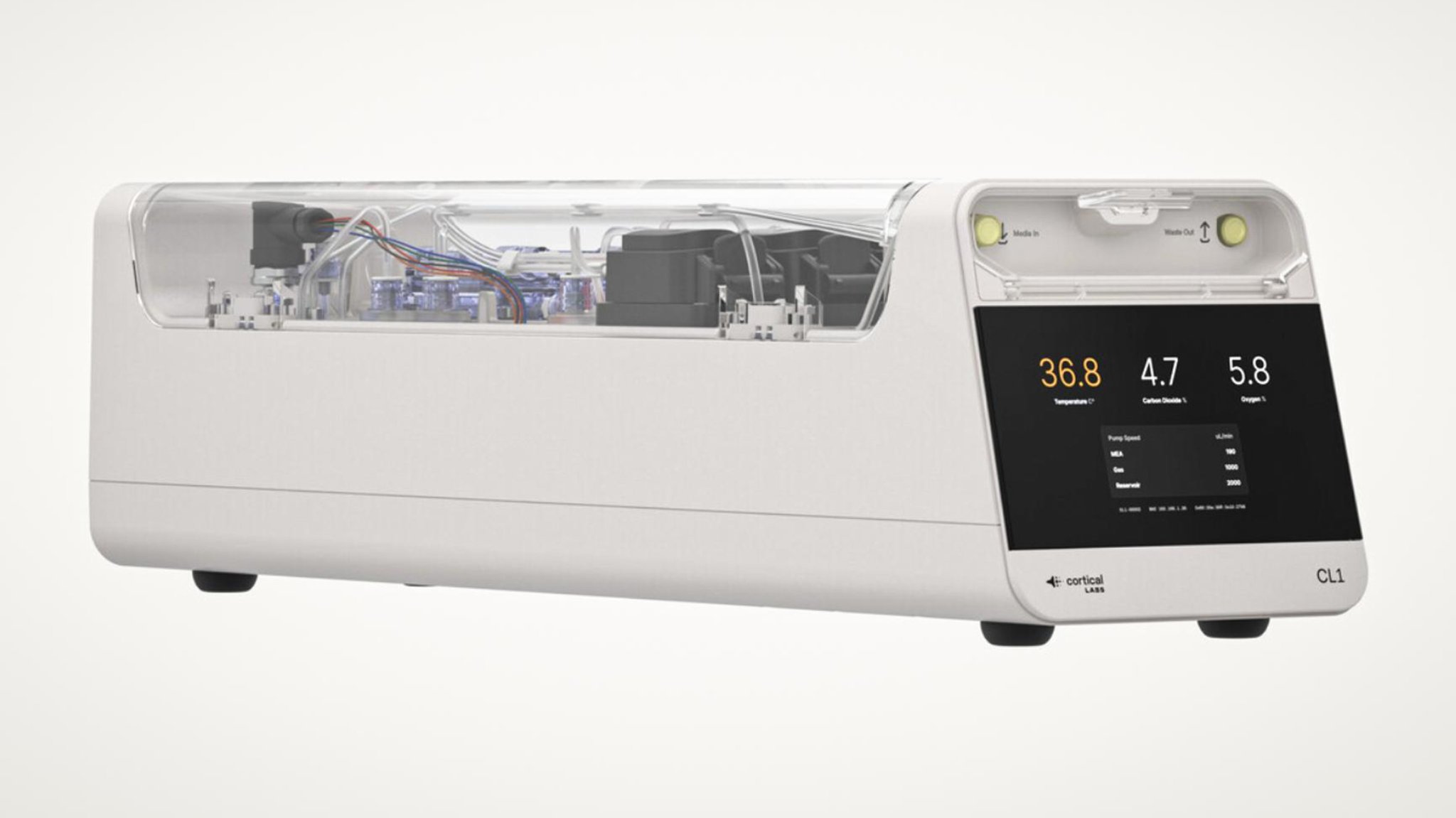

Der Computer sieht aus wie kein zweiter: In einem durchsichtigen Gehäuse fließen Schläuche, Sensoren überwachen Flüssigkeiten, und in einem kleinen Behälter schweben 800.000 menschliche Nervenzellen, kultiviert aus Haut- und Blutproben erwachsener Spender. Das australische Start-up Cortical Labs nennt ihn den "CL1": den ersten kommerziell verfügbaren "biologischen Computer" der Welt. Anstelle digitaler Algorithmen verarbeitet er Daten durch echte menschliche Neuronen – und lässt sich für rund 30.000 Euro kaufen.

Warum ein biologischer Computer?

"Man kann ein Gehirn digital nicht simulieren", erklärt Brett Kagan, Neurobiologe und CEO von Cortical Labs. "Die Komplexität ist zu hoch." Die heute bekannten KI-Systeme seien zwar beeindruckend, aber letztlich nur Modelle des Gehirns – und damit grundsätzlich begrenzt: "Sie haben nicht dieselbe Komplexität", betont Kagan. "Also nutzen wir biologische Neuronen."

Bereits 2022 bewies Cortical Labs mit dem Experiment "Dishbrain", dass Neuronen in der Petrischale lernen können. Die Forscher ließen Gehirnzellen das Videospiel "Pong" spielen – und die Neuronen lernten tatsächlich, den Schläger zu bewegen, um den Ball zu treffen.

Wie effizient ist unser Gehirn?

Anwendung finden soll der Computer in der Medizin – man könnte damit Medikamente testen. Brett Kagan glaubt jedoch auch, dass menschliche Intelligenz Vorteile gegenüber digitaler Intelligenz haben kann: "Ein KI-System benötigt Hunderttausende Datenproben, um etwas Einfaches zu lernen, wie etwa einem Hindernis auszuweichen. Ein Mensch hingegen lernt das oft nach ein bis zwei Versuchen, manchmal reicht es sogar, nur zuzuschauen."

Tatsächlich geht das menschliche Gehirn deutlich sparsamer mit Energie um als die energiehungrigen KI-Modelle – und rechnet mit nur etwa 20 Watt auch komplizierte Aufgaben aus. Im Gegensatz zur KI ist das menschliche Gehirn zudem besonders gut darin, ständig zu lernen – und auch einzelne Informationen sofort in den richtigen Kontext zu setzen.

🎧 Wie verändert KI unser Leben? Und welche KI-Programme sind in meinem Alltag wirklich wichtig? Antworten auf diese und weitere Fragen diskutieren Gregor Schmalzried, Marie Kilg und Fritz Espenlaub jede Woche in "Der KI-Podcast" – dem Podcast von BR24 und SWR.

Mensch oder Maschine?

Auch in Deutschland beschäftigen sich Wissenschaftler mit der Verbindung von Gehirn und KI. Fatma Deniz, Professorin an der TU Berlin, erforscht, wie Sprache im Gehirn verarbeitet wird – und wie sich diese Erkenntnisse für bessere KI nutzen lassen. "Ich denke, das wird immer bedeutender", meint sie im Interview mit Der KI-Podcast von BR24 und SWR. "Wenn wir das Gehirn oder das menschliche Verhalten in diesen Loop mitnehmen, dann können wir es vielleicht schaffen, Modelle zu generieren, die viel bessere Verständnismöglichkeiten haben", erklärt sie.

Anders als die Australier von Cortical Labs geht es Fatma Deniz also darum, Erkenntnisse aus digitaler KI und menschlichen Gehirnen zu gewinnen – und die Stärken und Schwächen herauszuarbeiten. In einer Studie gelang es ihrem Forscherteam bereits, ein KI-Sprachmodell mit speziellen Gehirndaten zu trainieren. Das Ergebnis: Die mit Gehirndaten trainierten KIs konnten Gehirnaktivität präziser vorhesagen, und waren auch besser in der Verarbeitung von Mehrsprachigkeit.

Ist die Zukunft der KI menschlich?

Wo die Zusammenarbeit von menschlicher und künstlicher Intelligenz hinführt? Für viele Industrieanwendungen reicht die klassische KI, meint Fatma Deniz. Doch in vielen Felder sieht sie Potenzial: nämlich dort, "wo es um Themen geht wie Emotionen und ethische Entscheidungen zu treffen. All das, wo wir als Mensch einfach einen deutlichen Vorsprung haben".

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!