Vier Gemälde sind es, deren Rückgabe der Freistaat heute bekanntgab: Ist das der Beginn eines großen Umdenkens? Der materielle Wert spricht nur bedingt dafür: Der österreichische Maler Franz Sigrist der Ältere produzierte im späten 18. Jahrhundert "Lot und die Töchter" sowie "Abraham bewirtet die drei Engel", hübsche Werke, deren Wert aber heute nur im vierstelligen Bereich liegt.

Ein Schüler oder Nachfolger von Lucas Cranach, also ein deutscher Renaissancekünstler der zweiten oder gar dritten Reihe, schuf eine "Heilige Anna Selbdritt". Und Ernst Karl Georg Zimmermann malte Ende des 19. Jahrhunderts "Bauern am Wirtshaustisch", ein typisches Genrebild. Alle vier haben gemeinsam: Sie werden aktuell im Museum nicht ausgestellt. Und sie sind im heutigen Kunsthandel nicht sehr viel wert.

Keine Entscheidung über wichtiges Werk

Der Münchner Rechtsanwalt Hannes Hartung, Spezialist für Kunstrecht, ist im BR-Gespräch über die Wahl der Werke überrascht: "Ich war sehr irritiert, weil wir haben über diese Sigrist-Werke gar nicht lange und groß gesprochen. Es ging immer um das Großwerk von Friedrich von Amerling. Ich habe das spontan als großes Ablenkungsmanöver wahrgenommen."

Hannes Hartung vertritt als Opferanwalt die Erben der jüdischen Münchner Kunsthandlung "Brüder Lion", die 1936 unter den Nationalsozialisten zwangsweise schließen musste. Ihnen gehörten sowohl die beiden Gemälde von Franz Sigrist als auch die "Junge Dame mit Strohhut" des Wiener Biedermeiermalers Friedrich von Amerling. Dieses Bild, vermutlich mit Millionenwert, wird in der heutigen Meldung zumindest erwähnt: Es soll – wahrscheinlich 2026 – vor eines der neu zu schaffenden Kunst-Schiedsgerichte kommen.

Raubkunst oder Tauschgeschäft?

"Momentan sind die Schiedsgerichte nur ein Feigenblatt. Aber sie sind natürlich eine Verbesserung bei der öffentlichen Hand", sagt Hartung. Das Werk wechselte nach Ansicht der Staatsgemäldesammlungen im Rahmen eines "Tauschgeschäfts" den Besitzer. Dabei habe die Kunsthandlung "frei auf dem Markt agieren" können, so die Sammlungen. Die Brüder Lion erhielten demnach 1935 zwei Bilder anstelle einer Bezahlung.

Anton Biebl von den Staatsgemäldesammlungen betont im Gespräch mit dem BR den Zeitpunkt im Fall Amerling zwischen Dezember 1934 und Januar 1935: "Wir vertreten die Meinung, dass zu diesem Zeitpunkt noch von einem ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr auszugehen ist und damit ein verfolgungsbedingter Verlust nicht vermutet wird." Nach dem Bewertungsrahmen wäre eine Restitution daher abzulehnen, meint Biebl.

Die Lion-Erben sehen das anders. Es handele sich eindeutig um Raubkunst, heißt es in Mitteilung. Für ein faires Tauschgeschäft gebe es "keinen einzigen Beleg". Mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht München wollen die Erben neben Akteneinsicht nun feststellen lassen, dass es kein faires Tauschgeschäft gegeben habe.

Die vier bereits heute als Rückgabefälle gemeldeten Gemälde wurden von einem neu geschaffenen Referat für Provenienzforschung in der ebenso neuen Museumsagentur Bayern ermittelt. Aufgrund des im Frühjahr bekannt gewordenen Raubkunst-Skandals an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen war die Verantwortung für Herkunftsforschung von den Museen an die Agentur übergegangen.

"Reine Verzögerungstaktik"

Hannes Hartung hält die Verlagerung der Entscheidung im Fall Amerling auf ein Schiedsgericht für eine "Verzögerungstaktik" von Minister Markus Blume: "Eine echte Aufarbeitung der Versäumnisse im eigenen Museum sehen wir nicht." Und zwar bei den möglichen teuren Raubkunstfällen mit einem geschätzt mindestens sechsstelligen Wert.

Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen haben seit 1999, unmittelbar nach der Washingtoner Erklärung zur Nazi-Raubkunst, schon viele Kunstwerke zurückgegeben. Davon zeugt auch die vom BR mitproduzierte Reihe "Kunst, Raub und Rückgabe". Dennoch sind auf der Website des Museums über 80 Werke als wahrscheinliche Raubkunst gelistet, 400 weitere zumindest verdächtig.

"Wir haben genug Hinweise und Belege dafür, dass man im Ministerium genau wusste, dass große Probleme mit Raubkunst bestehen", meint Hartung. Das Museum habe "immer weitermachen" können, "weil der Entscheider, das Ministerium, sich schlichtweg geweigert hat, selbst proaktiv nach Erben zu suchen." Die Verantwortung sieht er "ganz klar bei Minister Blume persönlich und bei den zuständigen Beamten im Ministerium, die hier ihre Hausaufgaben über viele Jahre nicht gemacht haben."

mit Material von dpa.

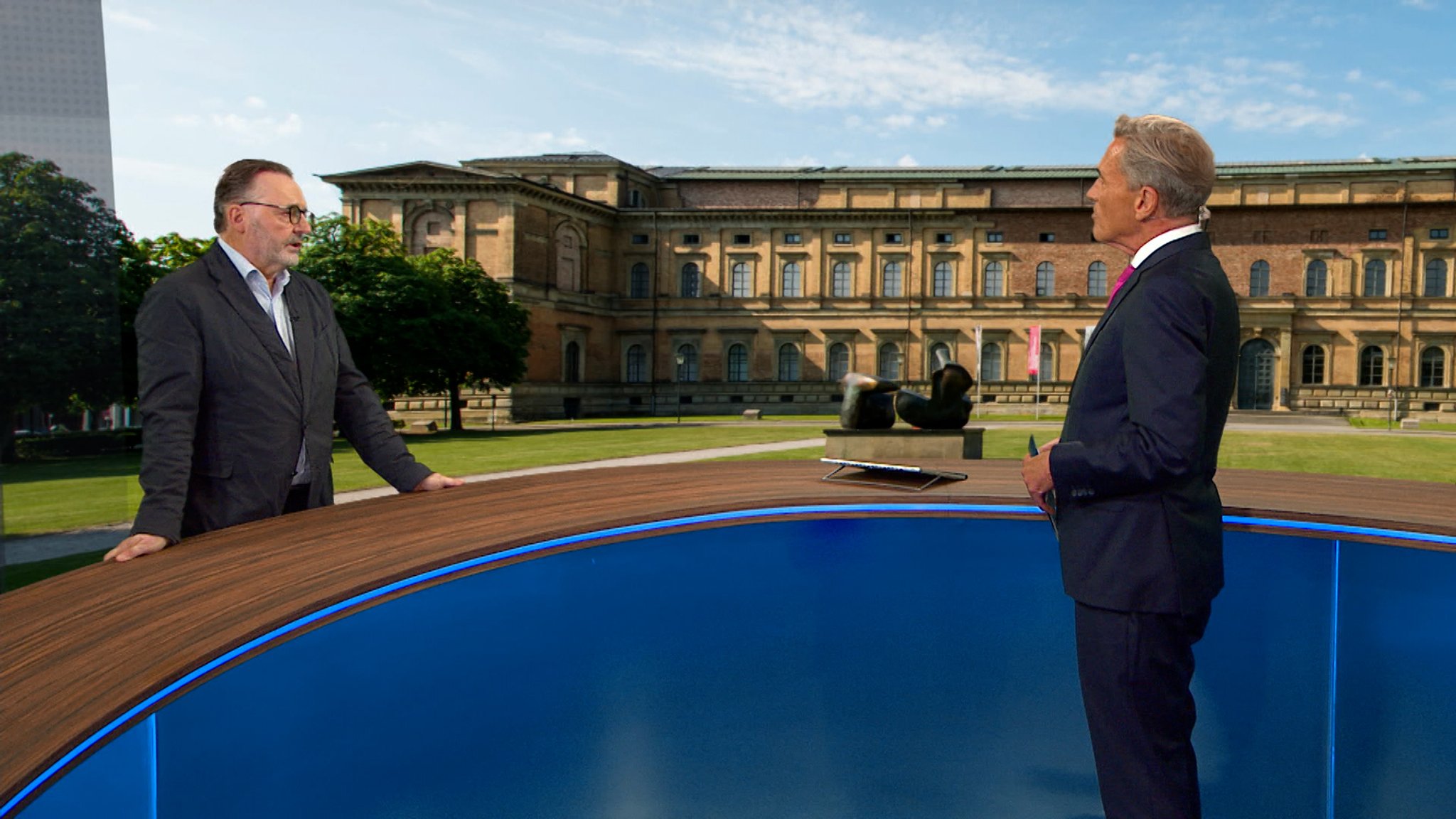

Im Video: Interview mit Anton Biebl, Direktor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, zur Rückgabe von NS-Raubkunst

Interview mit Anton Biebl, Direktor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, zur Rückgabe von NS-Raubkunst.

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!